Collection de paléontologie

L’université de Bordeaux possède de très riches collections paléontologiques, de grand intérêt scientifique. Elles ont été soigneusement réunies par des savants réputés et témoignent de l'histoire de l'université et de l'histoire des sciences en général.

Plusieurs professeurs de la Faculté des Sciences, souvent précurseurs en paléontologie, ont légué à l'Université le fruit d'une vie de récoltes et de fouilles. Citons Victor Raulin, Emmanuel Fallot, Fernand Daguin. Des amateurs éclairés ont aussi considérablement enrichi ces collections patrimoniales, comme le Dr Sylvestre de Grateloup, Marcel Neuville, Albert Peyrot, le Dr Louis Castex, le comte Gaétan O'Gorman.... Par exemple, deux meubles de la collection Peyrot (constituée ca. 1910-1930) sont constitués de mollusques, actuels et fossiles, conservés dans une série impressionnante de plus de 5 000 boîtes d'allumettes, toutes étiquetées.

Une des collections les plus précieuses et les plus anciennes de macrofossiles (1815-1840) est celle du Dr Grateloup, naturaliste pluridisciplinaire (1782-1861), précurseur reconnu et renommé dans l'étude des fossiles du bassin d'Aquitaine. Il eut le souci, rare pour l'époque, de classer et d'étiqueter chacune de ses trouvailles (souvent 4 à 5 étiquettes pour un seul fossile), et surtout de les étudier et de les publier dans un grand nombre de « mémoires » et d'articles scientifiques illustrés par ses propres dessins. Il décrivit ainsi plusieurs centaines d'espèces nouvelles de mollusques et d'oursins, dont les « types » sont présents. Cette collection Grateloup comporte deux meubles de quinze tiroirs chacun et reste en grande partie à réviser.

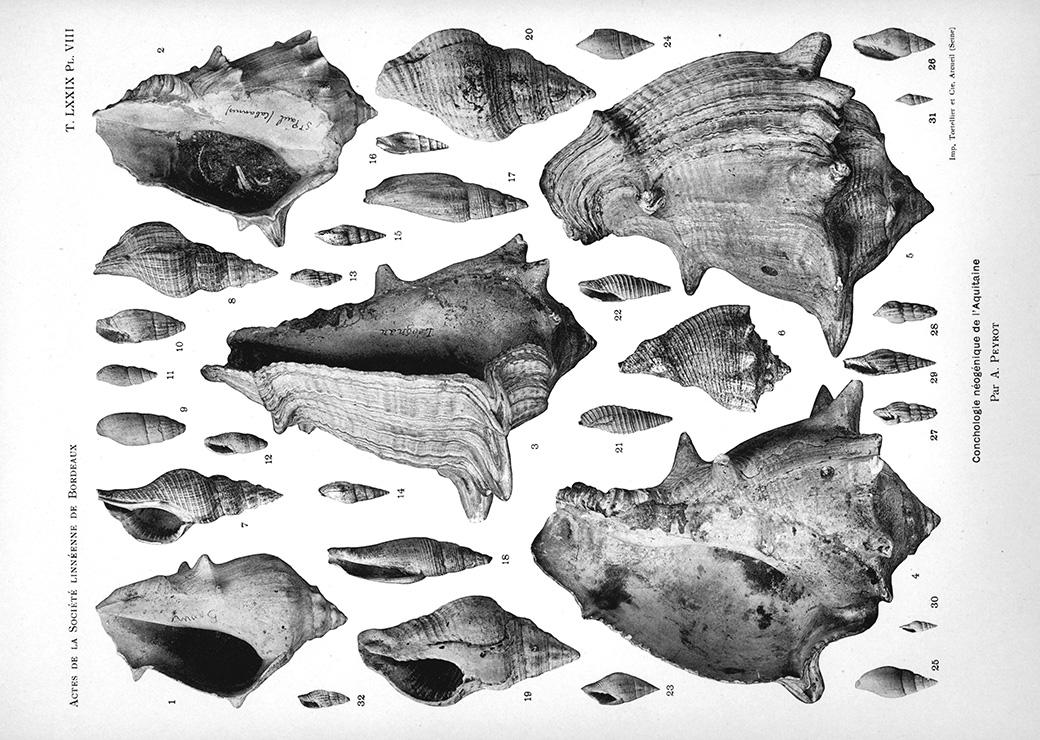

De très nombreux mollusques de l’ère tertiaire ont été décrits par la suite et figurés dans une grande publication, la « Conchologie Néogénique de l'Aquitaine », par M. Cossmann et A. Peyrot, de 1909 à 1935. L'ouvrage entier compte des milliers de pages et plus de 120 planches. C'est « une bible » régionale encore largement utilisée aujourd'hui. Un grand nombre des spécimens types ou figurés dans cet ouvrage sont conservés dans notre université, notamment au sein de la collection, très riche, de M. Neuville.

Tous ces spécimens font aujourd'hui encore l'objet d'études paléontologiques diversifiées et approfondies de la part de spécialistes français et étrangers. Certains proviennent de gisements complètement disparus. De nombreux fossiles (anciennement ou nouvellement récoltés) restent encore à étudier et beaucoup d'autres devront être re-identifiés grâce aux méthodes modernes d'investigation. Ces collections sont une référence irremplaçable sur le plan scientifique international, notamment grâce aux très nombreux échantillons « types » d'espèces ou figurés (dessinés ou photographiés) dans les publications paléontologiques. Consultables par tous les chercheurs, ils sont intégrés et inventoriés dans le programme national TYFIPAL (TYpes et FIgurés en PALéontologie). Leur saisie, incluant une iconographie, est en cours de réalisation et, à terme, ils seront accessibles par Internet.

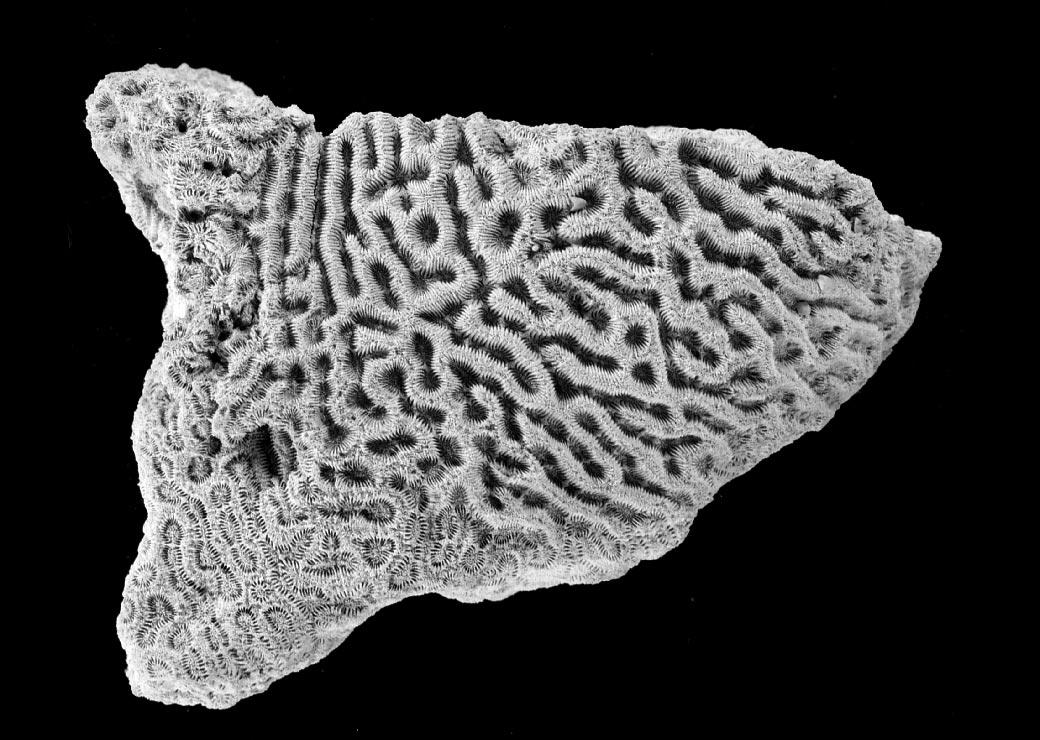

Les collections rassemblent à la fois des macrofossiles et des microfossiles concernant principalement les ères tertiaire et secondaire. Géographiquement, c’est le bassin d’Aquitaine qui est le mieux représenté, avec des séries complètes de tous les groupes fauniques, mais des collections générales existent aussi, utiles pour les comparaisons et pour l'aspect pédagogique. Plus de 100 000 spécimens sont ainsi conservés; ils ont principalement marins, avec quelques échantillons de fossiles terrestres ou d'eau douce. L'Université possède plus de 3 000 types/figurés potentiels, nombre s'accroissant sans cesse avec les nouveaux travaux publiés. En effet, les recherches récentes permettent d'enrichir les collections et d'y intégrer de nouveaux spécimens types. Ainsi, le corail « Cahuzacopsammia meandrinoides », qui provient de l'Oligocène de Saint-Paul-lès-Dax (Landes) et date de 24,6 millions d'années : ce fossile, décrit en 1999, constitue une nouvelle espèce, et même un nouveau genre, dont les exemplaires représentatifs sont devenus des références conservées dans la typothèque. Comme les autres genres récifaux, il avait des exigences écologiques strictes et c'est donc un excellent marqueur des conditions du milieu de vie.

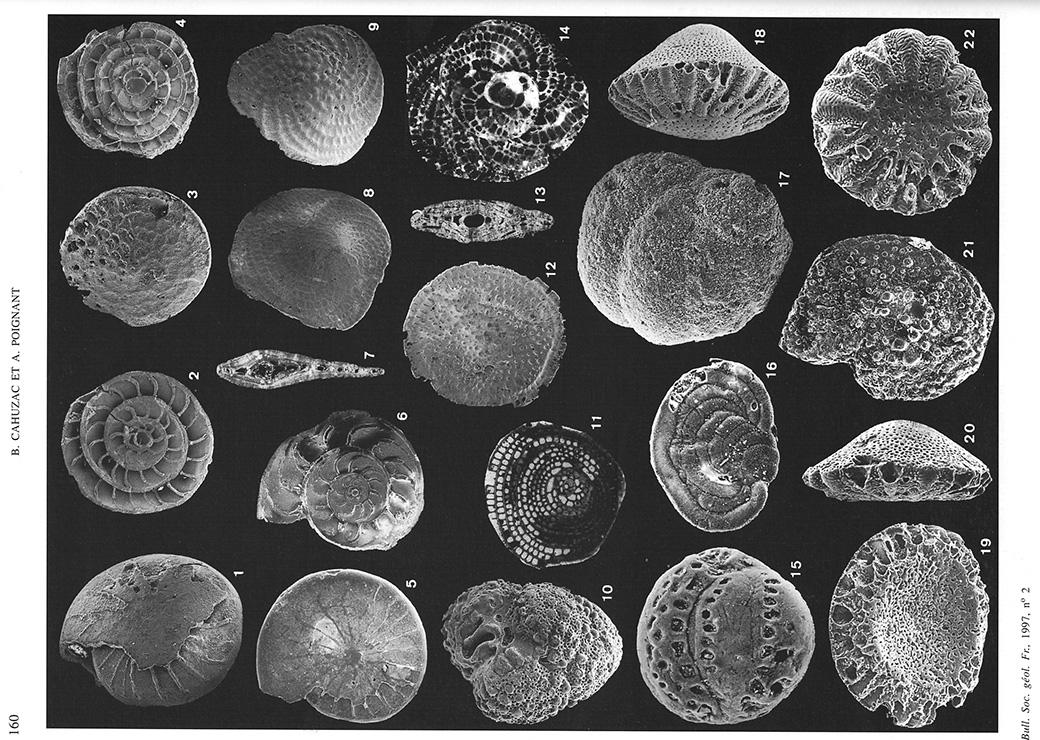

Parmi la microfaune, les foraminifères benthiques qui vivent sur les fonds marins constituent un groupe d'une extrême diversité morphologique et d'ornementation, et d'un grand intérêt géologique ; en particulier, ils permettent de dater avec précision les dépôts marins. Ce sont des protozoaires avec une seule cellule, de taille millimétrique à centimétrique ; dans certains niveaux, on compte jusqu'à 390 espèces différentes, par exemple dans le Burdigalien supérieur marin des Landes (-17 millions d'années), récemment révisé, ce qui a permis d'enrichir la typothèque de plusieurs fossiles figurés.

Ces fossiles permettent donc de dater les couches de terrain, de reconstituer les environnements successifs, les changements climatiques, les avancées des mers, et donc de connaître l'histoire de la Terre.

Contact

Bruno Cahuzac

Maître de Conférences

Unité de formation des sciences de la Terre et environnement

351, cours de la Libération

33405 Talence Cedex

05 40 00 29 08

Contacter par courriel